هل انحاز «طه حسين» في كتابه «الفتنة الكبرى» لـ «علي بن أبي طالب»؟!

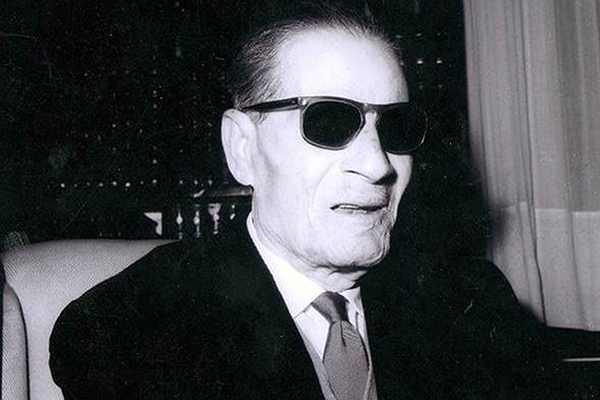

هل انحاز «طه حسين» في كتابه «الفتنة الكبرى» لـ «علي بن أبي طالب»؟! – د. محمد عجلان

يحتّم علينا واقع الإرهاب الذي يحاصرنا من كل جانب، وتوغل الأنظمة الإرهابية في الجسد العربي كالسرطان، أن نبحث جذور المشكلة كي نتعرف على أصل العلة، وهل ثمة سوابق تاريخية لما يدور الآن، أم أنها حدثت على حين غفلة من التاريخ. وبعد طول بحث وجدت أن رحلة القتل ضاربة بجذورها في عمق تاريخنا، وأن الفتنة الكبرى التي وقعت منذ عدة قرون مازالت حاضرة. وكان الأقرب لروح الحياد، والأقرب للمنهج العلمي في تناول هذه الفتنة التي ضربتنا ومازالت تضربنا هو كتاب الدكتور طه حسين عن الفتنة الكبرى، فقد حاول عميد الأدب العربي قدر طاقته البشرية أن يكون محايداً، فكان – بصفة عامة – أقرب للروح العلمية في التناول، وربما يرجع ذلك إلى أن الفتنة التي تحدّث عنها في كتابه وقعت أحداثها منذ قرون، ولم نعد أطرافاً بها. ويقع الكتاب في جزأين، تناول الجزء الأول عصر عثمان بن عفان، باعتبار الفتنة بدأت في عصره، وبحث الجزء الثاني عصر علي بن أبي طالب وبنيه.

قبل أن يطرق طه حسين أبواب عصر عثمان بن عفان، وجد لزاماً عليه أن يعرض ولو سريعا لعصر سابقيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، دون أن يتجاهل عصر النبوة والذي كان هو الأساس الذي أقام عليه الشيخان أبو بكر وعمر طريقهما في حكم تلك الدولة الناشئة. فطرح سؤالا هاما حول هوية نظام الحكم في دولة الرسول ودولة خليفتيه أبي بكر وعمر، هل هو نظام ديني، بما يعني أنه يتم تسيير أمور الناس بناء على أوامر إلهية، لا قِبل للناس برفضها، أم أنه نظام ديمقراطي يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه، أم أنه شكل آخر تماما، وبعد طول بحث حول شكل النظام الديني استبعد أن يكون النظام الذي جاء به الرسول هو نظام دولة دينية، تعتمد على أوامر إلهية مباشرة غير قابلة للرفض، بل كان يعتمد على آراء صحابته في كثير مما يعرض له، وكان يقبل بآرائهم التي خالفت آراءه في أمور عدة. وكذلك نفى أن يكون نظاما ديمقراطيا قائم على إرادة المحكومين، فعلى الرغم من التماس الواضح بين النظام الجديد والنظام الديمقراطي، إلا أنه لم يكن ديمقراطية لأن الأمر لم يكن أمر رغبة شعبية في كليته. وتوصل في نهاية هذه النقطة إلى أن نظام الحكم في الإسلام لم يكن دينيا أو ديمقراطيا أو غير ذلك، لكنه كان نظاما جديدا، يضع مبادئ عامة ولا يضيق على أنصاره في السير وفق نظام جامد، بل كان ما جاء به الإسلام نظاما جديدا لم يعرفه سابقوه، ولم يلتزم به أحد بعد انقضاء فترة محدودة من وفاة النبي.

وقد التفت طه حسين في كتابه إلى جزئية هامة، وهي أثر الدين الجديد في البنية الاجتماعية، وما أدى إليه من اختلاف معايير التفاضل بين الناس في المجتمع، فوجد أن النظام الجديد قام على عدة عوامل من أهمها العنصر الديني، فعلى الرغم من نفيه كون نظام الحكم أيام النبي وأيام خليفتيه كان نظاما دينيا، إلا أن ذلك لم ينف تأثر النظام الجديد بالدين، فقد كان مفروضا على الحاكم الالتزام بما جاء به الدين الجديد من ضرورة إقامة الحق وإقرار العدل بين الناس. ولم يقتصر دور هذا الدين على الالتزامات المفروضة على الحاكم، بل أصبح جزءا من حياة الناس، شكّل ضمائرهم واعتبر مرجعيتهم الأولى بديلا عن مرجعياتهم السابقة. إلا أن ثمة عنصرا آخر كان غاية في الأهمية ألا وهو تشكل طبقة أرستقراطية جديدة، لكنها أرستقراطية من نوع لم يكن معروفاً من قبل، أرستقراطية لا تقوم على ما قامت عليه سابقاتها من تمايز على أساس القوة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية، لكنها قامت على الاتصال بالنبي أيام حياته، ومدى الاستجابة لأوامره في أوقات السلم والحرب على حد سواء. فقد نالت هذه الطبقة مكانة خاصة لدى النبي، ومن ثم لدى كافة المسلمين من بعده، فكان لها دور شديد الأهمية بدءاً من وفاة النبي، وتحول الحكم إلى الأقرب من رسول الله، فكان الحكم في المهاجرين والمشورة في الأنصار، وقد كان هدف أبي بكر وعمر في البداية أن يكون الحكم في المهاجرين على عمومهم، ولكن قريشاً طوعت الأمر لصالحها ورأت أن الحكم لا يكون إلا في قريش. وقد حصر عمر بن الخطاب هذه الطبقة في المدينة، خوفاً عليها ومنها، خاف أن تخرج فتُفتن بمكانتها بين المسلمين وتستغل هذه المكانة بما لا يتفق ومصلحة الناس، وخاف أن يُفتن بها الناس وينزلونها فوق ما يجب، ولكن كان لعثمان مع هذه الطبقة شأن آخر كما سنرى.

انتهت خلافة عمر بمقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي، ولكنه قبل موته رشّح للمسلمين ستة أسماء ليختاروا خليفتهم من بينهم، وهم” عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص”. ولكن هؤلاء الستة واجهتهم مشكلة كبيرة، وهي أنهم جميعا مرشحون للخلافة، وفي نفس الوقت هم من أوكل إليهم أمر الاختيار، ونَزْعاً لهذا الخلاف قام عبد الرحمن بن عوف بسحب نفسه من هذا الأمر على أن يختار للمسلمين من بين هؤلاء المرشحين، وغاب طلحة بين عبيد الله لأنه لم يكن في المدينة آنذاك، وبعد أخذ ورد استقر الأمر لعثمان، وتمت مبايعته بالخلافة. ولكن يبدو أن عثمان كان على موعد مع الأزمات، فما أن بويع بالخلافة حتى واجهته مشكلة كبيرة، وهي مشكلة عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذي قتل الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة ثأراً لأبيه، فانقسم الناس في شأنه إلى فريقين، فريق يرى أن يقام عليه الحد ويُقتل، وفريق آخر يقول: قُتل عمر بالأمس ويُقتل ابنه اليوم ؟ .. إلا أن عثمان استطاع أن يتجاوز هذا الأمر، واعتبر نفسه وليّ المجني عليهم ودفع الدية عن ابن عمر وأنهى الأمر قبل أن يتفاقم.

وأخذ طه حسين في كتابه يعدد تفاصيل مخالفة عثمان لسياسة عمر، فكان الشرط الذي اختار عليه الناس عثمان للخلافة هو أن يلتزم بسيرة النبي وخليفتيه أبي بكر وعمر، ولكنه خالف ذلك منذ بدء خلافته كما يرى طه حسين، فبدأ خلافته بالتوسعة على الناس فزاد في أعطياتهم، وكأنها إشارة لانتهاء الشدة التي سادت عهد عمر، راغباً من وراء ذلك أن يتقرب للناس بهذه الأعطيات، ولم تقتصر توسعته على العامة فقط، بل تجاوزتهم إلى الأعلام من أصحاب النبي فوصلهم بمئات الآلاف من بيت مال المسلمين. وبعد أن حصر عمر كبار الصحابة في المدينة، أذن لهم عثمان أن يتفرقوا في الأمصار ويتحركوا بكامل حريتهم، دون خوف عليهم من الفتنة أو خوف على الناس من الافتتان بهم. لكن كما يرى طه حسين أن عثمان لم يقصد بهذا مخالفة سيرة سابقيه أبي بكر، ولكنه وجد سعة من المال فوسّع على المسلمين، ولم يجد حرجا أن يختص كبار الصحابة بالنصيب الأكبر من هذه الأموال. ووفقا لما أورده العميد، فإن ثمة شبه إجماع بين المؤرخين على أن أول ستة أعوام من خلافة عثمان لاقت قبولاً عاما، حيث تيسرت على الناس حياتهم، بعد أن أخذهم عمر بالشدة مدة عشرة أعوام.

ومن المآخذ التي أُخذت على عثمان هو أنه آثر أقرباءه من بني أمية بالولايات الهامة (الشام – مصر – الكوفة – البصرة) لأن بها الجند المقيمين، وبها الحضارة المستقرة المترفة، وبها الأرض الخصبة، وفيها الذميون الذين يدفعون الجزية، وإليها تُجلب الغنائم حيث كانت في حالة تماس جغرافي مع أماكن الفتح. فولّى الوليد بن عقبة الكوفة، وحين عزله عنها ولّى أموي آخر هو سعيد بن العاص مكانه، وأقرّ معاوية بن أبي سفيان على الشام ووسّع دائرة حكمه أيضاً، وعمرو بن العاص ومن بعده عبد الله بن أبي سرح على مصر، وعزل أبا موسى الأشعري عن البصرة ونصّب ابن خاله عبد الله بن عامر عليها وهو ابن خمس وعشرين سنة. أضف إلى ذلك عدم تفرقة عثمان بين بيت مال المسلمين وماله الخاص، والذي أعطى الكثير منه لغير مستحقيه كهدايا، ومعاملته كل من أبي ذر وعبد الله بن مسعود بالشدة حين نصحاه وطالباه بتعديل سياسته. كل هذه العوامل جعلت عميد الأدب العربي يستبعد أن يكون عبد الله بن سبأ هو الذي هيج الأمصار على عثمان، فما كان لرجل واحد لا وزن له أن يقلب موازين الدولة، ولم يكن الصحابة بهذه السذاجة كي يوقع بينهم ابن سبأ هذا، فإن كان له دور فهو دور هزيل، لأن أسباب الفتنة كانت قائمة، صنعتها محاباة عثمان لأقربائه، وسياسته المالية التي خلقت نوعا من الفجوة الاقتصادية وبالتالي الطبقية داخل المجتمع آنذاك. فأحس البعض بالظلم، وأحس آخرون بالغيرة والحسد على من أنعم عليهم عثمان، فكانت الفتنة التي راح ضحيتها عثمان نفسه.

وإذا كانت الفتنة قد بدأت في النصف الثاني من عهد عثمان، إلا أنها لم تنته بقتله، وكان أول ما واجه المسلمين بعد موت عثمان هي من سيدير شئون الدولة ويقتص للخليفة المقتول، وبعد أخذ ورد تمت مبايعة علي بن أبي طالب بالخلافة بعد مرور حوالي أسبوع على مقتل عثمان، ولكن معاوية الذي كان يحكم الشام آنذاك لم يبايع. وبقيت مشكلة القصاص لعثمان من قاتليه قائمة، حيث رأى عليّ أن الاقتصاص من قتلة عثمان يحتاج بعض الوقت، لأن قاتليه مازالوا يحتلون المدينة، وأن أي محاولة للتحقيق في الأمر سوف تبوء بالفشل، فبعد استتباب الأمر يتم التحقيق ومعاقبة الجناة. ولكن معاوية أبى إلا أن تتم معاقبة القتلة أولا قبل أن يبايع عليّا، رغم أن معاوية نفسه لم يُعجّل لإنقاذ عثمان حين حوصر في بيته، وكان قد بعث إليه وإلى غيره من عمّاله لينقذه من محاصريه، ولكنه أبطأ حتى قُتل عثمان. ولم يتوقف الأمر عند معاوية بن أبي سفيان، بل إن أم المؤمنين عائشة قد انضمت إلى المطالبين بدم عثمان وامتنعت عن مبايعة عليّ، وخرجت مع كل من طلحة بين عبيد الله والزبير بن العوام على رأس حوالي ثلاثة آلاف مقاتل إلى البصرة. ولما علم عليّ بأمر ثورتهم عليهم ورفضهم مبايعته، قرر أن يحيد عن مقاتلة معاوية حتى يفرغ من أمر هؤلاء، فكانت موقعة الجمل بين عليّ وحلف عائشة وطلحة والزبير. وكان النصر حليف عليّ بن أبي طالب في هذه المعركة، وقُتل فيها طلحة والزبير، وعادت السيدة عائشة إلى بيتها في المدينة.

وما كاد يفرغ عليّ من قتال حلف طلحة والزبير وعائشة حتى كان على موعد مع معاوية، وقد حاول عليّ في بداية الأمر أن يحقن دماء المسلمين، فأرسل إلى معاوية يدعوه إلى مبايعته، ولكن معاوية ماطل وأبى أن يستجيب لطلب عليّ، إلا بشرط يعرف جيدا أنه لم يكن في مقدور عليّ في هذا الوقت، ألا وهو أن يدفع إليه بقتلة عثمان. وكان يهدف معاوية من وراء ذلك أن يثبت لأهل الشام حسن نيته، وأنه ليس طامعاً في الخلافة، وما أراد إلا أخذ حق عثمان. ووصل الأمر إلى طريق مسدود، فحشد كل طرف رجاله وكانت موقعة صفين، وكان ما كان من قتال جيشي علي ومعاوية، وبعد طول عراكٍ بين الجيشين كاد جيش عليّ أن يظهر على جيش معاوية، فكانت الحيلة التي لجأ إليها معاوية كي يهرب من هزيمة منكرة هي رفع المصاحف على أسنة الرماح، والدعوة إلى تحكيم كتاب الله، رغم أن الأمور كانت واضحة غاية الوضوح، لكنه أراد بذلك أن يفوّت على خصمه نصرا محققا، وأن يدب الخلاف بين أنصار عليّ، وقد كان ما أراد معاوية، حيث اختلف أنصار عليّ، أيد بعضهم التحكيم ورفضه البعض الآخر، ولكن الأغلبية كانت مع التحكيم، فنزل عليّ على رغبتهم على كره منه، ولكن التحكيم لم يسفر عن شيء ذي بال، بل أسفر عن مزيد من الانقسام، وعاد عليّ دون نصر، وعاد معاوية يستجمع قواه من جديد، حتى كان قتل عليّ وتولية ابنه الحسن لعدة أشهر، تنازل بعدها لمعاوية بن أبي سفيان.

وفي نهاية المقال نود أن نشير إلى أن طه حسين قد انتقد عثمان نقداً شديداً، وآخذه على تولية أقربائه واتباعه سياسة مالية مخالفة لسياسة عمر، إلا أنه لم يتعرض بالنقد إطلاقاً لأي من تصرفات عليّ بن أبي طالب، بل دافع عن عليّ بطول الكتاب وبرّر كل سياساته، رغم أن عليّا قد ولّى بعض أقربائه، فقد جعل عبيد الله بن عباس على اليمن وعبد الله بن عباس على البصرة، ولكنه برّر ذلك بأن كثرة البصرة مضرية وما ينبغي أن يُؤمّر عليها بعد الفتنة إلا رجل من مضر، رغم أنه قد مدح عمر على اتباعه لسياسة مختلفة، وقد أثبتت الأيام أيضا أن اختياره لابن عباس لم يكن صوابا، فقد استعان بهذه العصبية ليهرب بما حمل من بيت مال المسلمين إلى مكة. وكذلك خالف عليّ سياسة عمر في إدارة بيت المال، فقد كان عليّ يوزع كل ما يصل بيت المال على المسلمين ولا يدخر فيه شيئا كما كان يفعل عمر، ولم يؤاخذه طه حسين على ذلك، رغم أنه مدح سياسة عمر من قبل. وحين طُلب من عليّ أن يقرّ معاوية على الشام لحين استتباب الأمر له فرفض، واعتبرها طه حسين نوعا من القوة في الحق وعدم الرغبة في المداهنة، لكن عليّ نفسه لم يقتص من قتلة عثمان في المدينة خوفا على أهل المدينة من سطوة الثائرين، واعتبر طه حسين أن هذا عين الصواب لحين استتباب الأمر لعليّ. ومع تأييد عميد الأدب العربي لكل خطوات عليّ، إلا أنه لم ينكر على الحسن ابنه تنازله عن السلطة لمعاوية، رغم أنه كان يمتدح قوة عليّ في الحق، وأنه لا يهادن، فكيف قرأ موقف الحسن من التنازل؟ كما أنه لم يعترض على حصول الحسن بن عليّ على مقابل مادي كأحد شروط التنازل، بل تجد أنه قد برر كل مسالك عليّ والحسن، رغم أن ثمة خلافاً بين توجهيهما. وبعيدا عما نجح فيه العميد وما أخفق في بلوغه، فإن ما حدث منذ عهد عثمان وحتى سيطرة معاوية على السلطة، كان هو منشأ الصراع الذي بدأ منذ خمسة عشر قرنا ولم ينته بعد، يخفت حينا، ويستعر حينا آخر، لكنه لم يمت إطلاقاً منذ أن اشتعلت تلك الفتنة الكبرى، وصولاً إلى داعش وأخواتها.